13 Settembre 2016

Abbiamo spesso utilizzato i Wilco come metro di paragone per band con alle spalle una lunga carriera e che ancora oggi vorrebbero aver qualcosa di interessante da dire, soprattutto da quando i REM hanno deciso di ritirarsi dalle scene. Abbiamo parlato di poetica demagogica, suono dozzinale e innocuità generale raccontando i pallosissimi album di vecchi idoli dell’era grunge o del rock da arena-stadio, portando a modello opposto il combo capitanato da Jeff Tweedy, che pur lontano dall’optimum assoluto che aveva raggiunto nel primo lustro del nuovo secolo, negli ultimi quindici anni ha rappresentato l’ideale di gruppo di amici che più passa il tempo più si diverte a suonare in studio come in giro per il mondo, e che ad ogni uscita riesce sempre a tirare fuori qualche trovata divertente.

Con Star Wars (2015) avevano azzeccato tutto, dalla release a sorpresa, senza clamori e senza proclami, alla formula sonora, così nuda da sembrare svecchiata e in un certo senso punk, in chiara risposta alle accuse di dad-rock che li avevano raggiunti da Sky Blue Sky (2007) in poi. Era un album dritto al punto che, privo di circonlocuzioni e retorica (nonostante Nels Cline!), ritrovava l’intensità dei tempi d’oro.

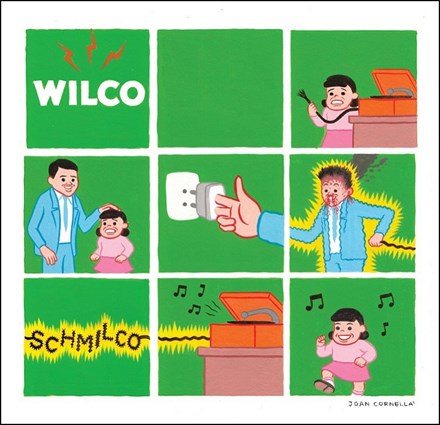

Con il nuovo Schmilco, per la cui promozione hanno organizzato qualcosina in più in termini di marketing e comunicazione, il coefficiente di figosità scende di alcuni punti.

Ormai non si è credibili se si giudica insufficiente un disco dei Wilco, perché è appurato che non sono in grado di farlo. Ma per quanto volutamente diverso, il lotto appare fin troppo innocuo e accomodante, con i suoi toni soffusi e le ballate a mezza voce che non aggiungono nulla rispetto a quanto già detto in precedenza, anche con il recente Sukierae, a firma Tweedy. Intendiamoci: non si chiede a ragazzi che girano il mondo in lungo e in largo da un quarto di secolo di salvare il rock ad ogni uscita, perché hanno tutto il diritto di pubblicare lavori più conservativi come questo, in cui perfino il formidabile batterista Glenn Kotche – forse il vero fuoriclasse della band – è messo all’angolino. Allo stesso tempo però ci si ritrova con una dozzina di pezzi che sia presi singolarmente che in unico blocco perdono il confronto con quasi tutto il resto del repertorio: di lavori così i Wilco ne possono pubblicare uno ogni sei mesi senza alcun sforzo intellettuale. Schmilco inserisce il pilota automatico e arriva a destinazione dopo meno di quaranta minuti in cui tutto avviene come immagini che possa avvenire. Lineare che più lineare non si può. Solo in “Common Sense”, in cui trova un po’ di sfogo l’estro di Cline, accosti l’orecchio per fare caso ai dettagli, ovvero ciò che faceva la differenza nei momenti migliori dei Wilco successivi ad A Ghost Is Born (2004). “Se è vero come è vero che negli anni perdi qualcosa in urgenza espressiva, è altrettanto chiaro che contemporaneamente diventi un musicista migliore”, diceva Tweedy presentando Wilco (The Album) (2009). Ecco, in Schmilco non riesci neanche a godere della bravura dei musicisti, tanto sono concentrati e soffusi gli interventi degli strumentisti.

In definitiva il nono LP in studio dei Wilco è inattaccabile dal punto di vista formale, ed essendo un disco che non allarga assolutamente lo spettro stilistico della band di Chicago, gli unici metri di giudizio che si possono usare sono la quantità di canzoni che potrebbero eventualmente finire in un (ampio, ampissimo) best of (e sarebbero al massimo uno o due, ovvero “Someone to Lose” e soprattutto “Happiness”), e il raffronto con il resto della discografia, nella quale Schmilco ci sembra occupare uno dei gradini più bassi. La copertina è simpatica, il titolo pure, peccato solo per le canzoni.

Nonostante tutte queste brutte parole, l’album non riesce a scendere sotto la sufficienza. A volte anche dei “Normal American Kids” vogliono vincere facile.